Blog für Datenschutz

blog-fuer-datenschutz.de

blog-fuer-datenschutz.de

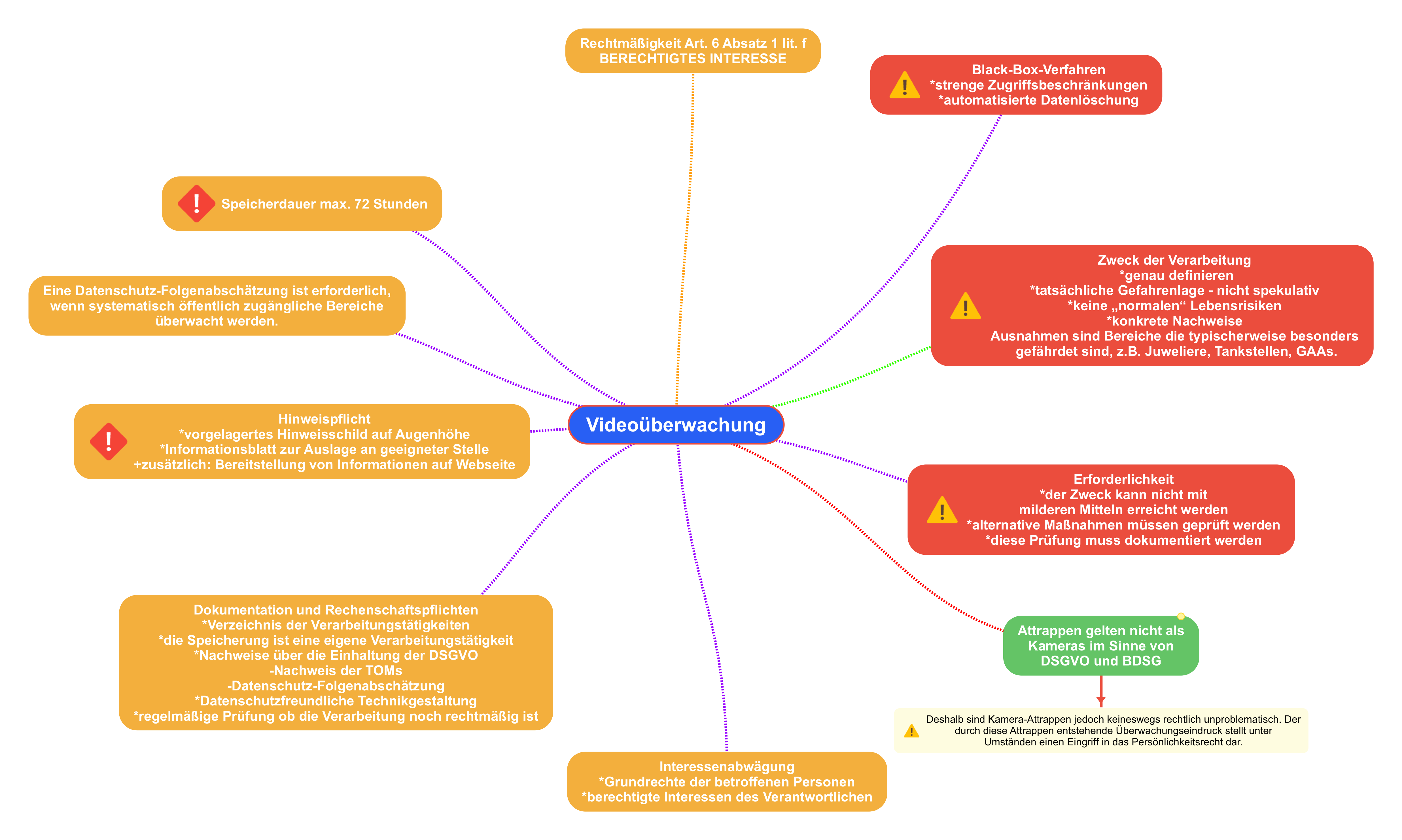

Videoüberwachung ist heute allgegenwärtig. Ob im Supermarkt, am Geldautomaten oder als Dashcam im Auto – optisch-elektronische Überwachungssysteme sollen uns ein Gefühl von Sicherheit vermitteln. Doch wo enden die Sicherheitsinteressen und wo beginnen die Persönlichkeitsrechte? Dieser Blogbeitrag beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen der Videoüberwachung und klärt über die wichtigsten Fallstricke auf.

Was ist Videoüberwachung aus rechtlicher Sicht?

Rechtlich gesehen handelt es sich bei Videoüberwachung um die Verarbeitung personenbezogener Daten mit Hilfe optisch-elektronischer Einrichtungen. Dazu zählen nicht nur klassische Überwachungskameras, sondern auch Dashcams, Wildkameras, Drohnen, Tür- und Klingelkameras, die häufig bereits mit Bewegungsmeldern und Aufnahmefunktion ausgestattet sind.

Ein wichtiger Aspekt, der oft missverstanden wird, ist die sogenannte Haushaltsausnahme. Sie besagt, dass das Datenschutzrecht nicht greift, wenn eine natürliche Person Videoaufnahmen ausschließlich für persönliche oder familiäre Zwecke macht. Diese Ausnahme gilt jedoch nicht, sobald öffentliche Bereiche, wie Gehwege, Straßen oder Nachbargrundstücke, überwacht werden oder wenn die Aufnahmen veröffentlicht werden, beispielsweise im Internet.

Kamera-Attrappen: Mehr als nur Deko

Auch wenn Attrappen keine personenbezogenen Daten verarbeiten und damit nicht unter die DSGVO fallen, sind sie rechtlich nicht unproblematisch. Sie können einen "Überwachungsdruck" erzeugen, der bereits ausreichen kann, um die Persönlichkeitsrechte anderer zu verletzen. Das kann im schlimmsten Fall zu Unterlassungs- und Schadensersatzansprüchen führen.

Rechtmäßigkeit der Videoüberwachung: Ein Balanceakt

Die Rechtmäßigkeit einer Videoüberwachung stützt sich in der Regel auf das berechtigte Interesse gemäß Artikel 6 Absatz 1 lit. f DSGVO. Ein solches Interesse muss tatsächlich und gegenwärtig vorliegen. Das bedeutet, es muss eine konkrete Gefahrenlage existieren und die Überwachung darf nicht spekulativ sein.

Klare Zwecke definieren

Der erste Schritt zu einer rechtmäßigen Überwachung ist die eindeutige Festlegung des Zwecks. Allgemeine Gründe wie "Sicherheit" reichen dabei nicht aus. Videoüberwachung muss immer einem konkreten Ziel dienen, zum Beispiel dem Schutz besonders wertvoller Güter wie Edelmetalle oder Waffen.

Die Interessenabwägung

Die zweite Säule der Rechtmäßigkeit ist die Interessenabwägung. Hierbei müssen die Interessen des Betreibers (z.B. Schutz vor Diebstahl) gegen die Interessen der betroffenen Personen (z.B. Recht auf Privatsphäre) abgewogen werden. Der Schutz der Persönlichkeitsrechte von Kindern hat hierbei ein besonderes Gewicht.

Der Grundsatz der Datenminimierung und die Erforderlichkeit

Es gilt immer der Grundsatz der Datenminimierung. Das bedeutet, die Überwachung muss erforderlich sein und es müssen alternative, weniger invasive Maßnahmen geprüft werden. Dazu gehören:

Einschränkungen bei der Überwachung, etwa durch zeitliche Begrenzungen, die Verkleinerung des Erfassungsbereichs oder die Aktivierung per Bewegungsmelder, können den Eingriff in die Persönlichkeitsrechte ebenfalls abmildern.

Was darf nicht überwacht werden?

Bestimmte Bereiche sind grundsätzlich tabu, da hier die schutzwürdigen Interessen der Betroffenen überwiegen. Dazu zählen Orte, an denen Menschen kommunizieren, essen, sich erholen oder Sport treiben, wie zum Beispiel Freizeiteinrichtungen und Gastronomiebereiche.

Auch Beschäftigte genießen einen besonderen Schutz. Eine permanente und anlasslose Überwachung am Arbeitsplatz ist in der Regel unzulässig. Die Überwachung von Zufahrten und Ein- oder Ausgängen, denen Personen nicht ausweichen können, intensiviert den Eingriff in die Persönlichkeitsrechte und ist daher ebenfalls kritisch zu bewerten.

Dokumentation und Hinweispflicht

Der Betreiber einer Videoüberwachungsanlage hat strenge Dokumentations- und Rechenschaftspflichten. Dazu gehören:

Zudem besteht eine Hinweispflicht. Ein zwei-stufiges Informationskonzept ist hier Standard:

Technische und organisatorische Schutzmaßnahmen

Um den Eingriff in die Persönlichkeitsrechte zu minimieren, sollten technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen werden. Dazu gehören:

Besonderes Augenmerk gilt netzwerkfähigen Kameras. Hier sind regelmäßige Firmware-Updates, sichere Passwörter und ein ausgefeiltes Zugriffsrechtesystem unerlässlich.

Besondere Fälle: Beschäftigte und Nachbarn

Die Überwachung von Beschäftigten ist nur unter strengen Voraussetzungen möglich. Eine dauerhafte Überwachung ist ausgeschlossen. Sie darf nur bei einem konkreten, dokumentierten Verdacht auf eine Straftat und für einen eng begrenzten Zeitraum erfolgen.

Auch im privaten Bereich müssen die Datenschutzrechte beachtet werden. Die Kameraüberwachung von öffentlichen Bereichen wie Gehwegen, Straßen oder dem Nachbargrundstück ist grundsätzlich unzulässig, da die Überwachungsbefugnis an der eigenen Grundstücksgrenze endet.

Videoüberwachung ist ein komplexes Thema, das Sorgfalt und die Einhaltung vieler Vorschriften erfordert. Bei Unsicherheiten empfiehlt es sich, eine Fachperson für Datenschutz zu Rate zu ziehen.

ÜBER DEN AUTOR

Erich Soraru

Erich Soraru ist Datenschutzbeauftragter (IHK) und Datenschutzauditor (DEKRA).

© Erich Soraru